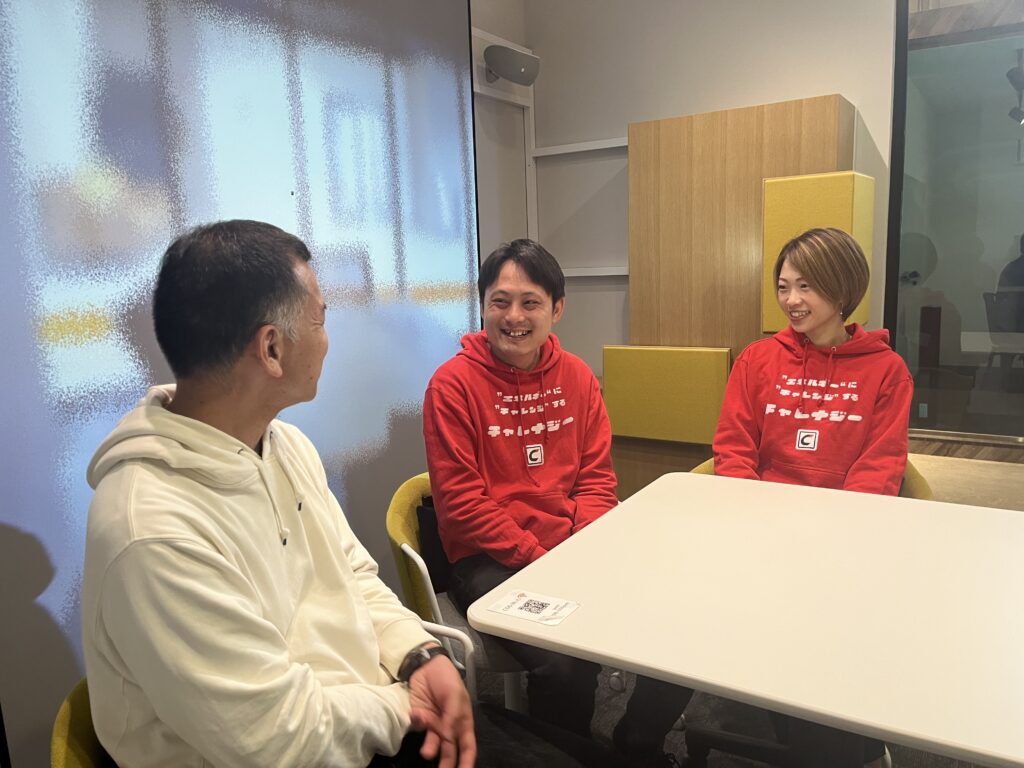

株式会社チャレナジー(Challenergy)は、日本を拠点とする革新的な風力発電技術「垂直軸型マグナス式風力発電機」を開発しているスタートアップ企業です。従来の風力発電機が苦手とする風向きや風速の変化に強く、災害時の非常用電源としても活用可能な再生可能エネルギーの技術開発に取り組まれています。スタートアップ企業ながら、シニアの経験を活かした雇用を積極的に行われています。シニアの人材活用ビジネスを進めている当社代表の高橋が、チャレナジーの人事担当者のお二人から、シニア人材活用の成功事例や今後の可能性について伺いました。

チャレナジーについて

瀬山:チャレナジーで人事を担当しております瀬山と申します。私たちは、「マグナス効果」と「垂直軸」を組み合わせた「垂直軸型マグナ式風力発電機」(以下、マグナス風車)を開発しています。マグナス効果」というのは聞き慣れないかもしれませんが、回転している物に流れが当たると空気の密度に差が出て密度の高い方に「引っ張る力」が働くという物理現象です。野球のカーブボールも、このマグナス力によるものです。マグナス風車には、自転する2本の円筒がついており、そこへ空気の流れ(=風)が当たることで風車部全体を回転さて、電気をつくります。垂直軸であるため、風向きに左右されないのが特徴で、どの方向から風が吹いてきても発電できるんです。

また、静かで、鳥がぶつかってしまうバードストライクの心配も少ないのが魅力です。ご存じの方も多いと思いますが、これまでの風力発電といえば、大きな羽根が回る“プロペラ式”が主流でした。

ですので、過去に風力発電に関わった経験がある方でも、当社の開発する風車の仕組みとは違っているため、基本的には“みなさん未経験スタート”になります。そういった背景もあり、私たちは採用の際に、経験よりも「これまでにどんなことをやってきたか」「どんな視点を持っているか」を大切にしています。特にシニア世代の方々は、長年の経験や知見を持っていらっしゃるので、人材活用という視点で当社にとって魅力的な方々が多いと考えております。

山本:チャレナジー入社4年目の山本です。採用に関わり始めたのは、だいたい2年ほど前からです。当社はスタートアップ企業ということもあって、「これだけが自分の仕事」というふうにはなかなかいかなくて、採用担当だった前任者が抜けたタイミングで、自然な流れで私が引き継ぐことになりました。その後すぐに瀬山さんが入社されて、今は一緒に採用や人事の活動を行っています。

私自身、前職もスタートアップ企業で働いていました。業種は今とはまったく違って、バイオ系の会社でしたが、スタートアップならではの社会課題を解決する「高い志」や「ミッション」がすごく面白くやりがいを感じていました。だからこそ、チャレナジーが「これまで世界になかった風車」をつくっていると知って、とても興味を持ちました。電気って、誰もが毎日使うものですし、社会的な意義もすごく大きい。だからこそ、「自分もそこに関わりたい」と思って、エントリーしたのが入社のきっかけです。入社後は、管理部門として幅広い業務に携わっていて、現在は人事と広報をメインに担当しています。若手層が多いイメージがあるスタートアップ企業ですが、当社メンバーの平均年齢は46歳。世代のバランスも、40代・30代・60代の順に多く、60代のメンバーも現在6人在籍しています。年齢に関係なく、多様な人が活躍できる職場です。

業務を「細分化」せず「全体設計できる力」に着目する

高橋:具体的にシニア人材を雇用する上で大切にされていることとは?

瀬山: 世界初の製品を作っていくため、求めているスキルが高いかもしれません。なので、結果的に年齢層が高くなる傾向があります。たとえば、機械設計エンジニアの仕事ひとつとっても、今の大手企業では業務がかなり細かく分かれていて、CADオペレーター、構造設計、解析専門…といった形で、それぞれが担当分野に特化していますよね。

でも、少し前の時代に現場で活躍されていたシニア世代の方々は、そうした業務を一貫して手がけていた経験を持っていることが多いんです。だからこそ、部分的なスキルだけでなく、全体を見渡す視野や幅広い知識を持っている方が多くて、まさに今、私たちが必要としている力を持った方たちだと感じています。もちろん若手の方の採用もしていますし、今後も採用していきたいと思っています。一緒に働く中で、シニアの方々が持つ知見や経験を、若い世代に自然と伝えていってくれたらうれしいな、という思いもあります。

高橋:シニア人材だから見えている視野や知見を「価値」として雇用につなげられているんですね。私の会社でも、年齢ではなく“人生で培った価値”を軸に、シニアと企業をマッチングしているんです。なぜなら、プロフェッショナルの経験は、社会を変える力になると信じているからなんです。社会問題を解決しようと取り組む企業で、シニアのみなさんの価値が大きな力になっていることがとても嬉しいです。

「言語化能力」と「経験の再現性」を選考で重視

瀬山: 最近、私たちが始めた新しい取り組みに「社内勉強会」があります。これは、社員一人ひとりが講師となって、自分の経験や知識を仲間にシェアする場です。特にシニア世代の皆さんの豊富な経験が、そのまま社員の学びにつながっているのを実感しています。

たとえば、長年風力発電の用地確保に携わってきた方がいらっしゃるのですが、その方の勉強会では、用地選定の視点や風況の観測についての話、さらには鉄塔を見ただけで「このエリアは系統が空いている」と分かるような、専門的で実践的な知識をシェアしてくださいました。パワーポイントに写真を交えながら、過去の取り組みをとても分かりやすく紹介してくださって、「経験があるからこそ語れること」をしっかりと言語化して共有してくださって。こうした勉強会が実現できているのも、私たちが年齢にとらわれず、「その人が持っている経験や価値」にきちんと向き合う採用を行っているからだと思っています。他ではなかなか学べない、生きた知識がここにはあります。

高橋:私自身も、月に80人〜100人ほどのシニアの方とお会いして見極めを行っています。よく「どんなところを見ているんですか?」と聞かれるんですが、私が特に大事にしているのは言語化能力なんです。「過去にこんなことをやってきました」というお話は、多くの方がされます。

たとえば「鉄塔を建てました」「風力発電所をつくりました」といった実績はすばらしいものなんですが、そこだけで終わってしまう方も多いんですよね。大切なのは、「なぜその鉄塔を建てられたのか」「どういう条件がそろえばその土地が使えると判断できたのか」など、経験の背景にある“考え方”や“判断基準”を言葉にできるかどうか。これがあると、経験が“再現性のあるスキル”として他の人にも伝わっていくんです。

その勉強会が出来ているということは、みなさんのお仲間が、経験を因数分解して言語化できる言語化能力の高い人たちなんだと思います。再現性のあるような話ができる人材を採用されてらっしゃるなんて本当に素晴らしいですね。

山本:確かに、私たちの選考では、言語化できるかどうかという点は重要視していますね。質問を重ねて詳しく深掘りしていくスタイルで行っています。高橋さんにそう言ってもらえてとても嬉しいです。

「業務イメージを高め、若手との相性をシミュレーションする採用面接」

高橋:私の周りでもよく耳にするのですが、シニアはマッチングが難しいといわれています。言語化能力以外の点で、御社はどのような見極めを行われているのでしょうか?

山本:シニアの方を採用する際に、私たちが必ず面接でお伝えしていることがあります。それは、「スタートアップなので、事務作業も含めていろんな業務をやっていただくことになりますよ」ということです。具体的には、「請求書が届いたら、自分でPDFをダウンロードして申請までやっていただくこともありますが、そういった事務作業にも対応できますか?」といったお話をしています。入社後にギャップがないように、選考の中で少しずつ働くイメージを持っていただけるように工夫しています。

スタートアップなので、業務には波がありますし、ある仕事が突然なくなって、別の業務に切り替わる可能性もあります。そういった柔軟さが求められるので、そこも面接の中で丁寧に、根気強くお伝えして、対応できそうかを確認するようにしています。また、当社には幅広い年齢層のメンバーがいるので、若いメンバーとも自然に馴染めるかどうかも、面接でしっかり見ています。「この方がチームの中で会話している様子をイメージできるか」「気持ちよくコミュニケーションを取れるか」など、実際に一緒に働く姿が想像できるかどうかを大切にしています。

高橋:すごく大切なポイントだと思います。「事務作業はできますか?」「若いメンバーともうまくやれますか?」——こうした質問を面接でお聞きすると、皆さんほぼ例外なく「大丈夫です」と答えてくださいます。PDFも問題なく扱えるし、年齢の違う方とも円滑にやれますよ、という方が多いんです。でも、実際に多くの方とお会いして感じるのは、“できる”の中身や、その人が見てきた世界が、人によってまったく違うということなんですよね。だからこそ、私は3段階のスクリーニングを設けています。

まず1つ目は、その方のご経歴。どの時代に、どんな会社にいたのかということを見ます。先ほどもお話ししましたが、大手企業は組織が成熟してくると業務が細分化されてしまう傾向があります。なので、分業体制になる前の段階でどれだけ幅広く関わっていたかどうかは、重要なチェックポイントです。

2つ目は、テキストでのやり取りです。たとえばメールやチャットで、難しい言葉を多用していないか、上から目線になっていないかといった点を自然な文面から見ています。SNSをやっている方であれば、発信内容からその人らしさが垣間見えることもあります。

そして3つ目は、あえて面倒なやり取りをしてみること。こちらが“ちょっと物分かりの悪い新人”を演じてみて、そんな相手にどう対応するかを見るんです。途中でイライラしたり、投げ出してしまうような方は、実際に入社してからも同じ対応をするだろうな…というのが正直なところです。今のお話から「スキル」だけじゃなく「その人がチームでどう動くか」をすごく丁寧に見ようとしていることが伝わってきて、共感しました。

瀬山:そうですね。これまでいろんな方とお会いしてきましたが、やはり入社後にギャップが生まれてしまうケースもあります。たとえば、業務の枠がはっきり決まっている環境に慣れている方や、過去の成功体験を強く引きずっていて新しい発想にうまく向き合えない方などは、スタートアップの柔軟な働き方に戸惑うことも少なくありません。でも、そんな中で実際に活躍している方たちを見ていると、共通しているのは「年齢ではなく、エネルギーの強さ」だと感じます。行動量が多くて、自分からどんどん動いていける。そういった“主体的に動ける方”が、仲間として頼もしいですし年齢を問わず一緒に働きたい人だと思うんです。

チャレナジー流コミュニケーションとは

山本: 私たちの会社では、毎月1回「Cheer Up Day」というランチ会タイムを実施しています。これは、社員全員でお昼ご飯を囲んで、元気をチャージする時間。名前の通り、“チアアップ=元気づけ”の意味が込められています。お弁当は毎回コーポレート部門でセレクトしているんですが、年齢層も幅広い会社なので、みなさんに食べやすいものを…と考えるのがちょっとした楽しみです。30人近い社員が集まり、仕事のことはちょっと置いて、みんなで話しながらお互いについて知ることができる、そんな貴重な時間になっています。

瀬山:ただ集まってお弁当を食べるだけではもったいないので、「自分の愛してやまないもの」というテーマで、各部署から1人ずつ発表してもらう時間も設けています。たとえば、「バイクでツーリングするのが大好き」とか、「趣味は釣りです」「世界を旅して回ってました」など、普段の仕事ではなかなか聞けない“その人らしさ”が見える話がたくさん出てくるんです。そんな話を聞くと自然とその人に興味が湧いて、会話のきっかけにもなります。職場では意外と、きっかけがないとそこまで踏み込んだ話ってできないですよね。この「Cheer Up Day」の時間は、年齢も部署も関係なく、距離がぐっと近づくきっかけになっていると感じています。これからも大切に続けていきたい取り組みです。

高橋:コミュニケーションを深めるきっかけづくりにいいですね!

音声メディアで「業務」と「人柄」を全体共有

瀬山:もうひとつ、「チャレナジーラジオ」という面白い取り組みも行っています。これは、社内向けのラジオ番組で、人事チームがパーソナリティーを務め毎月各部署から一人ゲストを招き、その部署の業務内容や今取り組んでいること、そして感じている課題などをリスナーに伝えています。情報共有という意味では、月に一度の全体ミーティングで、部門マネージャーから前月の振り返りや今後のスケジュールに関する報告がありますが、ラジオはその内容とは少し違って、メンバーの視点で具体的に何にどう取り組んでいるのか、その人らしさが見える部分に焦点を当てています。

仲間を交えて深掘りすることで、全体ミーティングでは伝わらない話や裏側がラジオでは自然に表れるので、社員同士の理解が深まります。特に新しく入ったメンバーには、ラジオを聞くことで「この人はこんな業務を担当しているんだ」「こんな考え方を持っているんだ」と、見えない部分がわかるのでとても役立つと好評です。過去の放送も遡ることもでき、好きな時に仕事をしながらでも聴けるのもラジオの良さです。

高橋:これまで、チャレナジーさんは外向けの発信が非常に得意な会社だと感じていました。しかし、実際にお話を伺ってみると、社内での情報共有や社員同士のコミュニケーションにも非常に力を入れているんだなという印象を受けました。 特にシニアの方々とお話ししていると、情報がなかなか回ってこないことに対するストレスを感じている方が多いという印象があります。実際、社内ではどこまでの情報を共有すべきか、どう伝えるべきかを迷ってしまうこともあると思いますが、シニアの方々は、すべての情報を知りたいという強いニーズを持っています。

その理由は自分がどこでどう貢献できるかを理解したいからなんですね。ただ単に働きたい、またはお金を得たいだけなら、他にもたくさんの手段があります。シニアの方々がベンチャー企業を選ぶ理由は、目的志向が強いためです。どう社会に貢献したいか、またはどう企業に貢献したいかという軸で企業を選んでいるので、その情報を知ることが大切なんです。そんな中で、チャレナジーさんのコミュニケーションの取り方は、シニア人材にとってとても有り難い環境だと感じています。情報をオープンに共有し、彼らの経験と知識を生かせる場を提供している点が、非常に魅力的ですね。

瀬山:ありがとうございます。一緒に働いている60代の5人は、それぞれに活躍してくださっています。垂直軸型マグナス式風力発電機は今大型化をすすめているんですけども、その大型化の統括責任者や、品質保証や電気エンジニア、用地開発、経営企画とお任せしている業務はさまざまです。本当に、みなさんの経験をそれぞれ活かしていただいています。

年齢を問わず、適材を見極める採用方針

高橋:チャレナジーさんは、この仕事をやってほしい人を探して、たまたまその方がシニ アだったという採用のされかたなのではないでしょうか?一般社会でよく見られる年齢だけでそぎ落としてしまうといったことではなく、採用の仕方が最先端のように感じます。これに困っていて、解決できる人を探しています。見つけた人がこの人で、年齢を聞いたらシニアだったという感じ。

瀬山:そうですね。垂直軸型マグナス式風力発電機の大型化の統括をされている方は、すごいエネルギッシュなんです。ガンガン進めていく感じが、年齢とかシニアっていうことは全く関係なくて、人柄含めてこういう方だから活躍できるんだということを感じています。優秀な若い方もいて、優秀なシニアの方もいる。目指しているゴールは一緒なので、そこに必要な人たちを仲間にしています。

高橋:素晴らしいですね。私は、シニアの皆さんの活躍の場が少なく感じる背景には、シニアの皆さんをうまく使えていない会社や使えていない上司がいるだけだと感じているんです。もちろん本人の資質の問題もある場合もないわけではないですが、日本の企業の多くは、シニアのみなさんを狭い箱に入れたがっちゃう風土があるんですよね。チャレナジーさんのように色々任せて活躍されているのは、会社としての工夫や社風の素晴らしさのように思います。

とはいえ、そもそもディープテックで、市場にいない人材を採用するという点で難しさがありそうですが、今度の採用についてどうお考えでしょうか?

チャレナジーが描く人材戦略と求める人材

瀬山:そうですね、これから世の中にまだない製品を生み出していくという点での採用ですので難しさはあります。結構、ご応募もいただきますが、書類選考が通過しづらかったり、書類選考が通過しても面接ででも不合格違うと言われることも多くありますので、そういう意味では、シニアの方含めて幅広く見ていかないといけないと考えています。面接では実例を用いて、こういう場合はどうしますか?と質問したり、スキルのチェックみたいなところも含めて、より具体性を持った面接に取り組まなければいけない。

あとは、経験のあるシニアの方が1人入ることによって若手も採用しやすくなるのではないかと考えています。シニアの人の下に若手の人を入れて二人三脚でやることによってその若手が育っていくのが、私は今後の日本の企業の理想的な形になるのではないかなと。組織に合うシニア人材を入れて、その後に若手を入れてチームでタッグ組ませて、シニアの方が卒業された後もその若手が育ったのでやっていける。それがこれからの日本企業が10年、20年続いていくための人材戦略になるのではないかと考えながら進めています。

山本:そうですね。企業を作っていくための二人三脚ができるシニア層をどう採用していくのかはこれからの課題になりますね。改めて、私たちは垂直軸型マグナス式風力発電機の大型化開発として100kW機というのを今開発をしておりまして、ますます人材も必要な状況です。機械設計エンジニアと、電気制御エンジニアを積極的に採用していています。また、企業として上を目指していくために財務のプロも入れていかないと考えております。この3ポジションの採用を促進しております。想いとスキルのある方にご入社いただき、ご経験を当社で発揮していただけたら嬉しいですね。

聞き手・文章(フリーアナウンサー:三須亜希子)