――People Trees Co-CEO 中谷さん × プロ人材機構代表 高橋 対談

シニアをはじめとした、さまざまな世代・雇用形態・価値観を持つ人材を、どうマネジメントし、組織として力を発揮していくか。

副業・業務委託・フルリモート──そんな分散型の働き方が広がるなかで、一体感や信頼をどう生み出せばよいのか。

人事のプロフェッショナル集団「People Trees」Co-CEOの中谷氏と、プロ人材のヘッドハント/顧問サービスを展開する「プロ人材機構」代表・高橋が語る、分散型組織運営のリアルに迫ります。

目次

- 一体感が生まれる“場”とは何か?

- 機会を“Will”とつなげるには

- シニア人材の“翻訳力”と“結晶性知能”

- 「個人の中のダイバーシティ」が、組織をしなやかにする

- コンフォートゾーンから“あえてズレる”こと

- ダイバーシティは“仕組み”より“態度”

- おわりに

一体感が生まれる“場”とは何か?

高橋:最近、企業から「シニアや若手が混ざり合う組織で、どうやって一体感をつくるべきか」という相談が増えています。副業や業務委託など、働き方も多様化していますしね。

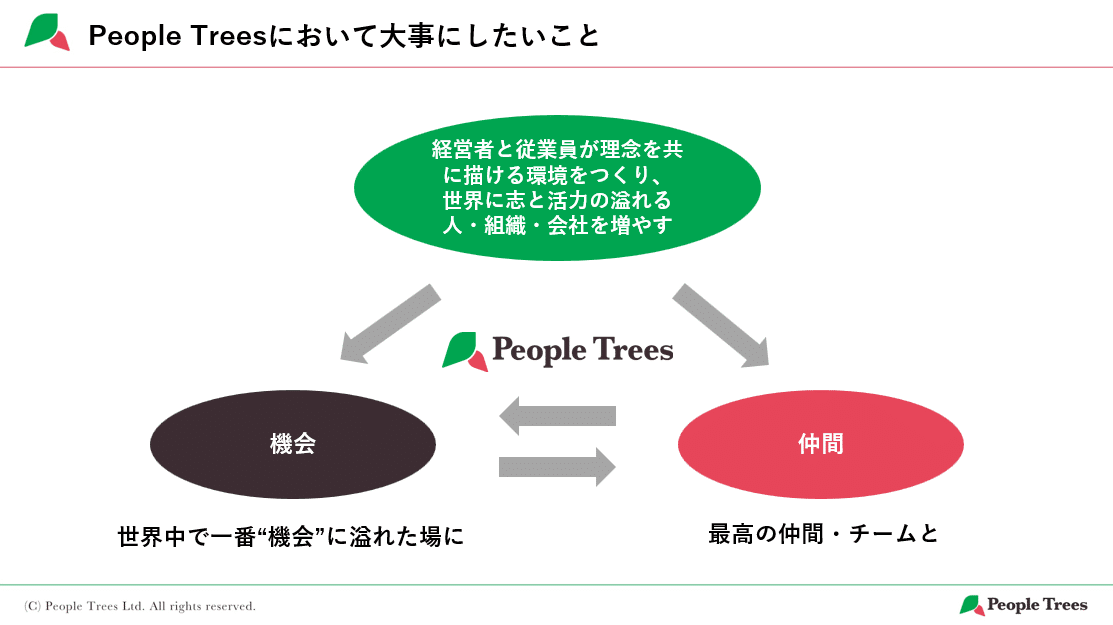

中谷:そうですね。私達の会社も業務委託や副業メンバーが多く、働き方も雇用形態も本当にさまざまです。だからこそ「理念・機会・仲間」という3つの要素を意識するようにしています。

機会を“Will”とつなげるには

中谷:日本ではどうしても“空気を読む”文化が根強いですよね。パーパスを掲げても、それが本当に浸透していくには「場づくり」が必要なんです。特に多様な雇用形態や価値観を持つ人たちを束ねるには、理念だけでは限界がある。結果的に理念だけではなく「理念・機会・仲間」の3つの要素を意識することが大切だという結論に至りました。

高橋:目的やパーパスを明確にするのは大切ですね。ただ、それを言葉だけで浸透させるのは難しい。日本の企業、特にスタートアップは「誰と一緒に働くか」や「雰囲気」など、空気のようなものの影響が大きいとも感じます。ただ、見ていると、スタートアップで数年頑張った方は、その空気のようなものを理由として退職される方が多い。

中谷:そうですよね。働いている人たちにとってはトップが理念を本気で体現しているかどうかはとても重要だと思いますし、簡単に見抜けてしまいますよね。そして日本では、周囲との調和を重んじる傾向が強く、“周りが良いとするものは良い”と受け止めやすい文化があります。だからこそ、機会と仲間のバランスがとても重要だと考えているんです。

高橋:「機会」というのは、具体的にはどのようなものですか?

中谷:個人の「成長機会」や個人の力だけでは得られない「チャンス」のように捉えています。小さなことで良くて、ちょっと出張ができる、新しい先輩と組んでプロジェクトをやる、これまでと全く違う組織の支援をしてみる…等、単なる「案件」ではなくて、いかに会社として本人が顕在的・潜在的に期待しているそのような機会を提供することができるかを意識しています。大手企業では年齢や役職で得られる機会が限られることもありますが、弊社では逆に、立場に関係なく得られる大小様々なチャンスがある。それが、People Treesならではの価値だと思っています。

高橋:仕事を「会社のための業務」ではなく「その人のための意味ある経験」として渡せると、確かに価値が変わってきますね。

中谷:そうですね。そのためには、組織側に“想像力”と“ストーリー”が必要です。個人のWillを理解し、それに沿ったストーリーを設計する。そして、仲間についても同様です。弊社では、プロジェクトごとにペアを組むような形で、仕事をお任せしています。誰と何をするのか明確になる、でも役割を決めすぎないことで、寄りかかりすぎず、適度な緊張感のもとに1人1人が最大の力を発揮できると考えています。

高橋:まさに、私たちが「プロ人材“機構”」という社名に込めた想いとも近いですね。個々のプロが明確な専門性を持ちつつ、課題に応じて柔軟にチームアップできる、そんな“動的な組織”を目指しています。

シニア人材の“翻訳力”と“結晶性知能”

高橋:People Treesさんでは、シニア人材も活躍されていると聞いています。

中谷:はい。60代で業務委託として参画して下さっている方が複数人いらっしゃって、本当に大きな存在です。引き出しがとにかく多くて、何より“受容力”がすごい。様々な経験を統合しながら、現場にフィットする形で活かしてくださっています。

高橋:それって、まさに「結晶性知能」ですね。年齢とともに育まれる、“知恵や経験を編集して伝える力”。特に多様な文脈を“翻訳”する力は、今の時代にとても重要だと思います。

中谷:まさに「翻訳力」。言葉だけでなく、空気感や意図を調整してくれるんです。顧客対応でも、社内でも、彼らの存在があるだけで場が豊かになる。まさに「個人の中にダイバーシティを持っている」方なんですよね。

「個人の中のダイバーシティ」が、組織をしなやかにする

中谷:ダイバーシティって、組織の属性の話だけではないと思っていて。一人ひとりの中にある多様性の方が、今はより重要なんじゃないかと感じます。

高橋:組織の“多様性スコア”を高めること自体が目的になっているケースもありますよね。

中谷:はい。でも本当に大切なのは、「多様な視点を持つ個人」が集まること。たとえば、同じ業界でも複数の会社を経験しているとか、地方と都市の両方で働いたことがあるとか。そんな人は、チームにとってすごく頼もしい存在になります。

高橋:“個人の中のダイバーシティ”が、チーム全体の視野を広げてくれる。とても共感します。

コンフォートゾーンから“あえてズレる”こと

中谷:私自身、コンフォートゾーンにずっといるのが怖くなって、海外の大学院に進学したんです。自分の周りが人事関係の人ばかりで、話が通じる安心感もあったけど、「これじゃ学びが止まってしまう」と感じたんです。

高橋:あえて違和感のある場所に身を置くというのは、個人としても法人としても大事ですよね。

中谷:はい。だからPeople Treesとしても、意図的に「ちょっと居心地が良すぎない関係性」を設計することを意識しています。多様な人がいることで、自分の考えが揺さぶられるし、そこに学びと成長があると思うんです。

ダイバーシティは“仕組み”より“態度”

中谷:スイスの大学院で学んで感じたのは、「違いがあることは当たり前、だから言語化する」という文化です。何を考えているか、なぜそう思うかを言葉にするのが前提になっています。

高橋:日本は逆に「察してくれる」ことが前提の文化ですもんね。

中谷:だからこそ、「みんなが同じ方向を向かなくてもいい」と思っています。それぞれが自分の旗を持っていて、その上でつながっている状態が健全だなって。

高橋:自律した個人が、同じ理念のもとに繋がる組織。まさに分散型組織の理想形ですね。

おわりに

理念・機会・仲間という3つの視点から、一人ひとりのWillに寄り添いながら組織を設計していく。それは、働き方が分散し、多様な人材が関わる今の時代において、組織運営の「芯」となる考え方かもしれません。

なかでも、People Trees様が実践されているように、“案件”を“機会”として丁寧に手渡し、仲間との間にちょうどよい緊張感を保つ関係性を築くこと。そして、シニア世代の結晶性知能や、個人の中にあるダイバーシティに着目し、それらを翻訳力として活かすこと。こうした一つひとつの行動が、組織の“らしさ”をつくり出し、文化を育てていくのだと感じました。個が自律しながらも、やさしくつながり続ける。そんな“ゆるやかで強い組織”のあり方を、これからの企業やリーダーがどう描けるか。そのヒントが、この対話には詰まっていました。